肘折は月山のカルデラに在り

日本海沿いを走る朝日山脈に海抜1984mの月山がそびえ立つ。この月山山頂から東北へ12kmの所にカルデラが口を開け、その中にすっぽりと肘折温泉郷が入っている。凡そ一万年前の噴火によって形成されたこのカルデラは、半径1kmの小さき宇宙をなしている。このカルデラを二分する形でカラス川とも、銅山川とも呼ばれる川が流れ、肘折温泉郷はこの川の東岸に座っている。このため、月山を登拝するには川を東から西へ渡ることになり、この際カラス川は一つの「結界」をなす。

庄内平野からは「臥牛」のかたちに見えるという月山。しかし、村山盆地からは「盾状」に見え、ここ肘折からは「満月」にも見える。この山をめぐる人々の関わりはすでに旧石器・縄文時代に始まり、悠久の時間を経て間断なく人々が訪れる場所として存在していた。そして、今も大勢の命が月山に生き、活かされている。肘折は月山に育まれた小さき宇宙なのである…。

(茂吉が愛用した「極楽」―簡易トイレ)

茂吉、肘折の歌の旅

戦後の間もない昭和22年。肘折を訪れた明治生まれの日本を代表する歌人が居た。『赤光』、『白き山』で数多くの名歌を残した齊藤茂吉(1882~1953)がその人物である。彼は15歳のとき父に導かれて出羽三山参りを果たし、その父の年齢頃になると今度は自分の息子を連れて来るなどし、三度にわたって出羽三山を旅した。そして、人生の晩年に差し掛かっては、東京の家族と離れて保養先の大石田で約二年間を過ごすことになった。その保養期間もいよいよ終わりに近づく昭和22年の9月17日。歌弟子の板垣家子夫らを合わせて5人で肘折への旅を決行する茂吉。「極楽」と名付けたトタン製の―携帯トイレ―バケツを片手に肘折を目指したのである。茂吉65歳の時であった。

9月17日、旅初日

保養先の「聴禽書屋」を歌弟子の板垣氏と出て、大石田駅から午前8時40分発の蒸気機関車に乗り込み、新庄駅に着いたのは午前9時25分。駅には保養期間中に主治医を務めた齊藤豊太郎が茂吉を迎え、表具師の加藤ら二人が加わり、午前10時15分のバスに乗って肘折に向かう。その際、茂吉は景色がよく見えるといって最前席に座る。バスは市街地を離れ本合海の橋を使って最上川を渡る。この時、ここから最上川を下る元禄年間の芭蕉の後ろ姿を想像していたであろうか、茂吉は本合海に因んだ歌を残している。

最上川いまだ濁りてながれたる本合海に舟帆をあげつ

月山を源とするからす川本合海にをはりとぞなる

本合海から清水、白須賀、上滝野、塩、日陰倉を経て、カラス川を上るバスの中、茂吉は窓に顔を押し付けるようにして外の景色にのめりこんでいく。「うーん」と唸り頷きながら、ついにバスから降りる茂吉。歌弟子の板垣と二人が降りた先は「湯の台」のバス停だった。そこは肘折を一里ほど残した場所だが、ここの地面に足を下ろしたその瞬間から肘折の旅がはじまった。と同時に、茂吉の出羽三山への憧れへの旅が最終幕を迎える瞬間でもあった。この旅を最後に彼はふるさと山形に戻ることは出来なかったのである。

湯の台からは正面に大きく月山を捉えつつ、左にそびえ立つ葉山、そして庄内側を振り向けばそこには鳥海山。古代からの三つの霊山が湯の台で結ばれる。この絶景とも言えるパノラマは単なる景色を越え、「何もない故に」透けて見える憧れの風景だったのではなかろうか。湯の台からは縄文土器が見つかっているが、縄文の精神風土を感じさせる最上の空間が今も広がっている。彼をバスから降ろさせたのは何だったのだろうか。縄文の人々が見た景色に茂吉の視線が重なったその瞬間、ある種の「直観」が彼をそうさせたのかも知れない。今それを知ることは出来ないが、茂吉の肘折の旅がここから始まったのは、何か深い意味があるように思えてならない。秋の色に埋もれながら月山に向かう茂吉。その視線が直下に落ち込んだところに肘折が籠っていた。

山岳を中腹にして平あり小さき部落そこにこもりて

旅初日と二日目の夜は宿泊先の松井旅館での宴会。とにかく新庄節が好きで何度も聞いてはまたねだる茂吉。肘折産の丈夫な手漉き紙を手にしては感心するや、自分自身は即座で歌を書く。この歌は今でも旅館に残っている。腹から大笑いする元気な茂吉の声が夜の肘折温泉街に響き渡っていった。

のぼり来し肘折の湯はすがしけれ眼つぶりながら浴ぶるなり

峡のうへの高原にして湧きいづる湯を楽しめば何かも云はむ

9月18日、旅二日目

歌弟子の板垣家子夫と地蔵堂を訪ねて合掌する茂吉。地蔵堂は肘折カルデラの南東にあたる断崖絶壁に自然洞窟を利用して建っている。二人が遠くの銅鉱山跡を 眺めていたそのとき、地蔵堂の上峰からカケス一羽が飛び下って、カラス川を越え左手の山間にゆっくりと消えいく。この様子をじっと見届ける茂吉。その視線の先には大きく曲線を画く月山が姿を顕していた。しばらく沈黙がながれる・・・。まるで映画のようなこの場面は、肘折の旅を印象づけるに相応しい。また、それは出羽三山を巡る茂吉の旅を象徴する場面にも思える。「結界」の川を渡る鳥。その鳥は憧れの月山に消えて行ったのである。しかし、茂吉は何故かこの場面を歌にすることはなかった。言葉で表せなかったのではなく、表さなかったのであろう。静かなる世界が広がる地蔵堂の断崖。そこで茂吉は鳥になっていたのかも知れない。

(地蔵堂の展望)

午後。地蔵堂から見えた銅鉱山跡を目指す茂吉。銅の算出量が想像をはるかに越え、全国で随一の時もあったと言われる肘折鉱山。戦前の頃は鉱山業に携わる大 勢の人だかりで肘折全体が大変賑やかだったという。茂吉は当時は廃鉱になっているズリ山に登ったあと、帰りには炭酸水の源泉に立ち寄る。味わい深く炭酸水 を楽しむ茂吉。近所の女童の河童頭を撫でながら東京の孫を思い出していたのだろうか。

9月19日、旅最終日

肘折最終日の早朝。一人で朝市に出かける茂吉。狭い温泉街を埋める人混みのなか、面白そうに出店の人たちと話し込む茂吉。「黒き山ぶどう」を口に頬 張りながら、身に浸みたのは山ぶどうの酸味だけではなかったであろう。様々なキノコ、アケビ、クルミ、菊花など、月山の恵みで生きる人々の粛々とした生活 感に触れ、心から大満足感を覚えたに違いない。

朝市に山のぶだうの酸ゆきを食みたりけりその眞黒きを

あかつきのいまだくらきに物負ひて山越えきたる女ら好しも

歌弟子と加藤表具師ら三人で竜の伝説の小松淵を訪ねる茂吉。小松淵は溶岩の山をカラス川が長い年月をかけ削り、竜の住処に相応しい景観をつくりあげた。渓谷に大きく響くカラス川の音は、そのエネルギーの大きさと自然の雄大さを感じさせる。ここで茂吉は小松淵の岩山に細道があるのを見つけ、一目 散に「けものの如し」頂上へとよじ登り始める。岩山の頂上には「正観音」の石碑が祭られ、かつては行場だったことを匂わせているが、ここからは月山の全容 が一目に入る。大きく見える月山を遥拝しながら、旅を締めくくる茂吉の姿がここにあった。午後3時半の新庄行きバスに乗る茂吉・・・。

川のおと山にひびきて聞こえをるその川のおと吾は見おろす

ここにして大きく見ゆる月山も雪ちかからむ秋に入りたり

茂吉の旅の終焉

茂吉はこの肘折の旅を終えた翌々月に東京の家に帰っていった。昭和22年11月3日、午後1時半ころ大石田を出て新庄駅に着き、そこから午後9時15分発 上り列車に乗って東京に向かった。福島との県境となる板谷峠を越える際に、「ここを越すと福島県だなっす。山形県には二度と俺は来らんないがも知らんな いっす。」と、歌弟子につぶやく茂吉。このつぶやきは現実となって最期まで彼はふるさとの山形に戻ることは出来なかった。肘折の旅が出羽三山への最後の旅 となったのである。ただ二泊三日の短い肘折の旅であった。しかし、15歳から始まった出羽三山への茂吉の旅は、事実上の完成を迎えたのではなかろうか。茂 吉は、生命としての「運命」たるものを肘折の旅で感じていたのかも知れない。

茂吉の旅は語る

茂吉ほど出羽三山への旅を全身全霊で体験化した人が他に居ただろうか。三度の出羽三山への旅もそうであるが、それを囲む最上川、奥羽山脈の山々、峠 などを実際にくまなく歩いた。そして歌を書いた。大地を一歩一歩踏み出す度に彼の足裏から言葉が生えてきた。彼の歌は大地の記憶と、生命としての響きが一つとなって一種の「祝詞」として生まれたのである。この「祝詞」から発する「赤い光」は、ある種の縄文的な波長をも感じさせる。生涯、西行を偲ぶ芭蕉を意 識しながら歌の旅をし続けた茂吉。彼は当時の最先端の西洋医学を生業とし、ヨーロッパやアジアの各地で多くの旅の歌を残した。が、しかしその心の中の永遠 なるフィルドは「白き山」であったのではなかろうか。彼にとって上山の生家から広がる蔵王山系と、出羽三山の主体である月山は一つの「白き山」として、それは二つで一つの世界であった。この二つの山を挟んで母なる最上川が西へ流れている。時には逆白波たちながら…。

最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも

肘折は憧れの旅の扉

かつて月山は出羽三山信仰の聖地として全国からやってくる人々で大変賑わっていた。江戸時代に伊勢・熊野参りといった西の聖地に向かう旅文化が一般化して いくなか、人々は何故はるばる奥の地まで足を運び、出羽三山信仰を求めていたのだろうか。この問いに対する答えこそ、出羽三山信仰の真意に迫るものとして 肘折の存在を浮き上がらせる。

なぜ出羽三山だったのか。その答えとして一つは、旅の主催側であった修験道のもつ優れたエンタテイメント性にあると思える。修験道は「死の再生」と、「生 命の循環」という最も本質的に「生きる」問題をテーマとしていた。徹底的に歩く旅の形態を基軸とし、人々に生きる「喜び」、「活力」、「癒し」を与える仕 掛けを用意していた。そして、人間が本来的に豊かになれる「ライフスタイル」というお土産を持ち帰らせていた。この旅の形態が人々を惹きつけ、やがて「出 羽三山文化」として関東一円まで広がっていったのである。

もう一つは参加者側の事だが、人々の旅本能としてある奥の道への「憧れ」が重要だったのではなかろうか。伊勢参りを中心とする西の旅路と比べ、圧倒的に 「もの」も「情報」もないが、中心から離れた僻地であったからこそ残された「古」。西と異なって―ブナ林に象徴されるような―豊かな大自然に抱かれる純粋 な感動。「何もないが故に」どこまでもひろがる心の原風景。そこで透けて見える人間本来の無垢な姿。これらはやがて都会の人々にとって―今もそうだが― 「憧れ」となっていたに違いない。

そして、松尾芭蕉(1644~1694)もこの奥の道に憧れた一人であった。元禄2年、芭蕉は最上川を下って羽黒から出羽三山に入り、羽黒口から月山を登って「語られぬ」湯殿を拝んだ。この奥の道が芭蕉における最晩年の旅として、その足先に出羽三山があったのはどういう意味が込められているのだろうか。「人生は旅である」とまで言いながら、「憧れ」の旅の極意を『奥の細道』に投影している芭蕉。この『奥の細道』は新たなる「憧れ」となって、今や世界中の人々の心を惹きつけている。「憧れ」が「憧れ」を呼ぶ出羽三山。この「憧れ」への「扉」に誘う先達として芭蕉が、茂吉があるのではなかろうか。そして、出羽三山への「憧れ」の旅が具現化する「扉」は、月山の麓に「八方七口」あり、肘折はその一口であった。肘折は「憧れ」の旅につながる「扉」の一つとして存在していたのである!

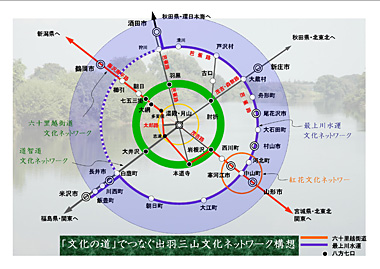

よみがえる七つの扉

出羽三山へ旅路は、肘折口の他に羽黒口、七五三掛口、大網口、大井沢口、本道寺口、岩根沢口の七つの「扉」からなっていた。これらの「扉」は月山を中心に 放射状に位置し、いくつもの道へとつながっている。この道の代表格に出羽の古道と呼ばれる「六十里越街道」、そして紅花文化を育んだ「最上川水運」がある。 両者は内陸と日本海を結ぶ基軸を成し、出羽三山文化が全国規模にひろがる影役者でもあった。人々は街道と水運を組み合わせることで、北東北と関東、太平洋側と日 本海側を結ぶバライエティに富むルート設定が可能となった。つまり、出羽三山を中心とする「大循環型」の旅形態が確立し、次第に文化のダイナミズムを生み出 していったのである。

ところが、戦後の急激な近代化が進むなか、出羽三山文化を支えた街道は忘れ去られ、最上川水運は止まった。その間、「三種の神器」が象徴するような「もの」の豊かさは手に入れることは出来た。が、しかしその「豊かさ」の陰に、解体されていく日本の原風景、経済指数化していく大地、そして本来的な「こころ」の豊かさとはかけ離れた現代の姿がある。では、この現状を私たちはどうすべきなのか。となると、一つの「光」を思い出すことになるのではなかろうか。それは出羽三山文化をキーワードとする「憧れ」へ誘う「旅」の本来姿である。この際、肘折を始めとする七つの「扉」と「道」は今一度「現代的創意」として蘇らなければならない。現代の人々に生きる「喜び」と「活力」と「癒し」を与え、本来的な豊かさのための「ライフスタイル」までを問う旅を―かつてそうであったように―提案していかなければならない。現代社会における旅学の意義と可能性はここにあり、その普遍性は世界に広がる「光」となるに違いない。

*茂吉の肘折の旅は板垣家子夫の『齊藤茂吉随行記下巻』を参考。

歌は齊藤茂吉の『白き山』を引用。

張大石(ちゃん・てそく)東北芸術工科大学准教授。専門は地域文化遺産学・文化財保存学。現在、六十里越街道・最上川水運など「街道文化遺産」を主な研究テーマとしている。これらを地域の未来を創る「文化資源」として捉え、長期かつ巨視的な保全活動を山形の地域住民とともに展開している。肘折では月山を中心とする出羽三山文化圏をイメージしつつ、歌人・斎藤茂吉の足跡を辿った。韓国の光州市出身。